Contribution

絢爛たる空虚の日本美 -東 學『天妖』- 美術評論家 樋口ヒロユキ

はじめて「東學」という名前を意識したのはずいぶん昔。維新派のフライヤーでその名を見かけ、不思議なデザインだな、と思ったのがきっかけだ。演目は何か忘れたが、九〇年代のことだった。戸田ツトムの手になる天井桟敷のポスターや、七〇年代の伝説の雑誌『遊』のデザインに似ているな、と思う反面、写真をMacでレタッチした独特の色調に、それまでにない鮮やかさがあった。

はじめて「東學」という名前を意識したのはずいぶん昔。維新派のフライヤーでその名を見かけ、不思議なデザインだな、と思ったのがきっかけだ。演目は何か忘れたが、九〇年代のことだった。戸田ツトムの手になる天井桟敷のポスターや、七〇年代の伝説の雑誌『遊』のデザインに似ているな、と思う反面、写真をMacでレタッチした独特の色調に、それまでにない鮮やかさがあった。

極細罫線を多用した七〇年代的感覚と、九〇年代的なMacレタッチの共存。懐かしいのに新しい、アングラ的だが近未来的なデザインだ。以来「東學」という文字数の少ない、だが奇妙に画数の多い名前は、強烈に私の脳裏に焼きつくことになった。

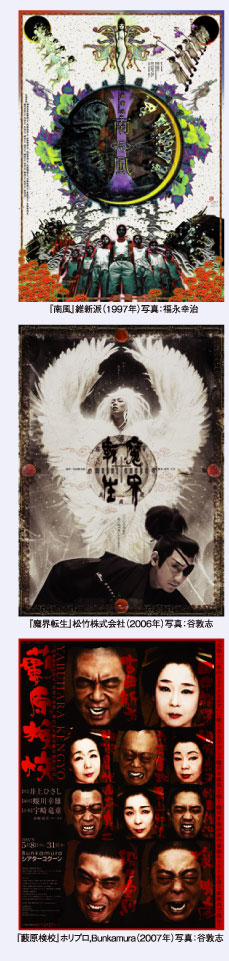

その後、彼の仕事は在阪の小劇場から飛び出して、次々と大きな商業演劇の宣伝を手がけていった。「東學」という名前はどんどん大きくなり、町では彼の描いた擬古典的なイラストを見かけることが増えた。デザインの紹介だと私には守備範囲外だが、絵画だったら紹介できる。うまく接点が持てないかと、私は機会が来るのを待った。

出会いは偶然やってきた。私のつきあいのある雑誌が「日本の奇想美」を特集したいと言いだしたのだ。念のために説明しておくと、奇想とは美術史家の辻惟雄が七〇年代に提示した言葉で、伊藤若冲や曽我簫白のような、古典的作家だけれども奇妙な作風を持つ、一種独特の日本美を指したものだ。

ちょうど今年、京博で展覧会をやっている幕末の絵師、河鍋暁斎を取り上げようと私は推したが、編集部の依頼では、そうした古典的作家もいいが、できれば現代作家の奇想美も取り上げたいという。私は迷わず東學の名前を挙げた。打てば響くとはこのことで、数秒ほどで企画は通った。

私が東學を推したのには、ちょっとした理由があった。日本の伝統的奇想美は、ここ数年で大きく再評価が進み、擬古典的で奇想的な現代作家も、次々デビューを果たしている。だが、そんななかで人気が出たのは、古典作家なら若冲や簫白、現代作家なら会田誠や山口晃など、極彩色でカラフルな絵画が中心だったのである。

極彩色の日本美も悪くはないが、日本には雪舟や長谷川等伯のような、水墨画の伝統もある。東學の手になる墨一色の「墨画」には、こうした禁欲的な日本美の伝統が流れている、と考えたのだ。

逆光に浮かび上がる嵐山の光と影や、漆喰の白壁に波打つ漆黒の甍。墨染めの僧衣と白足袋のコントラストや、緑の濃淡だけの竹林の美。そうしたモノトーンの美意識こそ、むしろ日本美の本流に属する。そんな思いから私は東學を推したのである。

幸い編集部からも東サイドからも取材の快諾をいただき、一八八の事務所を訪問した。噂に聞いた千日前の、スナックを改装したスタジオを訪ね、東學本人と歓談した。「大物」らしくない飄々とした人柄で、茶菓が出るうち、すぐにうち解けてしまった。

絵の話になった。

初めて肉眼で見る「東墨画」は衝撃的だった。部屋の壁いっぱいに拡げられた屏風〈天妖「風之女神 雷之女神」〉(二〇〇七)には、一切薄墨が使われていなかった。グラデーションは全てが極細の線描、毛髪の部分も一本一本手描き。私は印刷やネットでしか見たことがなかったため、この細部が単なる薄墨のぼかしに見えていたのである。

水墨画は薄墨が決め手であり、その濃淡の見せる幽玄に醍醐味がある。ところが東墨画では、いっけん曖昧模糊とした濃淡が、全て黒か白かのコントラスト、銅版画的なモノクロの描線でできているのだ。全てを線描で描いた水墨画など、寡聞にして私は知らない。彼の作品は異端中の異端、まさに奇想絵画だったのである。

東墨画の真の魅力は、とうてい雑誌で見ても足りない。絶対に会場に足を運んで、実物を見ないとわからない、と私は書いた。本稿読者も本展で是非、東墨画の神髄を目撃していただきたいと切に願う。

さて、雑誌に書き忘れたことで、一つ印象に残ったことがある。東學版の風神雷神図は、俵屋宗達の〈風神雷神図〉を下敷きにしたものだ。この名画を自身の筆で体験して、東は〈風神雷神図〉の持つ「構図の怖さ」がわかったというのである。

ご存じの通り〈風神雷神図〉は二曲一双、つまり二枚の絵がペアとなって一曲の屏風となり、さらに二曲の屏風がペアとなって、四枚一綴りの屏風となっている。風神と雷神が描かれているのは、それぞれ外側の左右ギリギリの部分だ。一曲ずつの屏風にして見ると、内側一扇はほぼ空白、外側一扇はびっしり神像が埋め尽くす。このため一曲ずつの屏風を独立させて見ても、白場と絵画が絶妙なバランスを醸し出すわけだ。

ところが東作品では、四扇を別々の独立した作品として描いた。自然、内側に位置する二扇は、ほぼ真っ白の画面になる。この空白を空白のまま残すのが、いかに恐ろしく勇気の要ることか、骨身に沁みてわかったというのである。

けだし、これは名言であって、日本の美の神髄は、こうした「空虚の美」を愛でること、空虚を空虚のまま残し、その「間」を味わうことにある。宗達はそうした空虚の魅力と恐怖を知り抜いた画家だったのだろう。

作家の三島由紀夫は、宗達のこの絵の奇抜な構図を、ことのほか愛していたという。風神雷神図の文字通り「空虚な中心」の彼方に、三島が見たのは何だったのだろう? あえてここでは愚考を記さず、読者諸賢の高察に待とう。淋漓たる墨痕のみならず、その中心に空いた絢爛たる空虚の美も是非、本展で玩味していただきたい。

幸い、当該記事は作家本人にも喜んでいただき、そのまま展覧会の宣伝に使いたいとのお申し出も頂いた。嬉しい限りの話だが、雑誌の原稿をそのまま無料で配っては、読者や編集に申し訳ない。そこで一から書いたのが本稿である。当該誌の拙稿と本稿には相当の異同がある。興味を持たれた読者諸氏には『TH トーキングヘッズ叢書 第 三四 特集・奇想ジャパネスク』(アトリエサード刊)もご高覧いただければ幸いである。宣伝めいて恐縮だが、経緯上、了とされたい。

主催

株式会社 188 アサヒ精版印刷株式会社共催

HEP FIVE協賛

株式会社モリサワ特別協力

PARCO出版 株式会社ポスターハリス・カンパニーブログエントリー

- 629、スペシャライゼーション♪

- 絵が描きたくなった!?

- レポートのご紹介です

- 世界いち、美しい展覧会。

- 「629」最終日ダイジェストです

- 「629」3日目ダイジェストです

- 3日目は有名人もぞくぞく!!

- 「629」2日目ダイジェストです

- 年齢層の幅広いこと!!

- 629初日、です♪

- 「629」初日ダイジェストです

- 世界いち、美しい展覧会を・・・

- いよいよ仕込みです!!

- 朝日新聞朝刊に載っています

- 本日、朝日新聞朝刊にて!!

- 「今日のご紹介コーナー」・4

- タイムトラベル。

- どんどん紹介します・3

- 「ご紹介のご紹介」コーナー・2

- ご紹介ありがとうございます

- 雨雨ふれふれ

- チラシの力。

- 日々、アトリエ。

- レンくんと629

- 629会議です。

- 号外特番。

- 会場プラン最終詰め。

- てっせん。

- 花と女。

- 福井の父上

- 真夜中

- HEPガールも嫉妬する!?

- 「ぴあ」さんの取材がありました♪

- やんけ、やんけ、やんけ・・・

- ドラキュラ女のポスターです♪

- かなふぇです。

- 予算会議2

- オーストラリア人。

- 大阪ブランド情報局「大阪万華鏡」取材にて。

- 雨の暁斎。

- HEPホール情報誌「ハチカイ」の取材♪

- フライヤー配り。

- タブロイド印刷、4万枚!!

- 奇想。